各官方台給出的烈風圈(公里):

紅(藍)色格表示該氣象台的烈風圈評估比之前一報變大(小). HKO 和 CMA 最接近納沙, 應較為可靠, 但 JTWC 在四台當中最有可能採用了衛星分析資料.

可以看到, HKO 在 28 日早上的一報把烈風圈調高至 390 公里, 之後維持了一天. 從當時在衛星看到的納沙

http://www.wohk.org/ir_jma.gif

進入南海後緩慢重整, 直至 28 日入夜後明顯加強, 因此 JTWC 在 28 日整天把烈風圈上調看來還是合理. CMA 和 JMA 則在 28 日大部分時間維持了 350 和 560(!) 公里的評估.

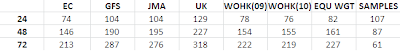

按照黃家香港天文台 28 日取得的歐中模式預測, 29 日早上(即 24 小時預測)位置為北緯 19.6, 東經 112.1, 即和香港距離 370 公里(後來的驗證顯示該 24 小時預測誤差約為 31 公里). 總的而言, 在 24 小時預測路徑距離香港三百多四百公里下, 很難排除吹烈風的可能性.

氣象站觀測:

華南沿岸風矢動畫:

橫瀾:

華南沿岸風圖顯示 28 日晚 8 時風速確實並不怎麼樣, 當時納沙集結在香港偏南面 480 公里. 但橫瀾島在 6 時至 8 時之間的平均風速上升了二十多公里(beaufort scale 兩級).

衛星分析

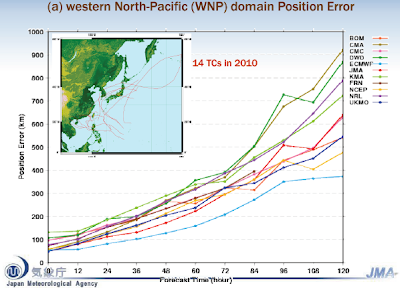

各氣象台一直都給出很大的烈風圈, 很可能都參考了衛星分析:

以 26 日 00 時一張圖為例, 東北象限的烈風範圍非常廣濶, 約為 5 個緯距(550 公里). JMA 給出的 30 海浬風圈數值不無道理. 值得留意的是 26 日 06 時的一張明顯"縮了水", 但後來的多張圖都顯示烈風範圍並沒有明顯減退. 表示這客觀方法並不是太可靠, 參考時要小心.

之後納沙橫過呂宋, 和理論上相符, 風圈似有縮少跡象, 但仍維持很大. 直到 28 日 06 和 12 兩個時次, 烈風範圍似乎"明顯"縮減. 因納沙其實逐漸發展(看紅外衛星動畫), 結果並不合理. 從我們對熱帶氣旋的一點認識, 除了是形成初期可能會出現風圈縮減外, 這種發展這個配置下出現這結果的機會也是非常低.

細看之下, 06 和 12 兩個時次的微波風場並不可靠:

可以看到, 28 日 00 時風暴周圍的風場都給推算出來, 但 28 日 12(及 06) 的則出了一個洞在東北面. 再看遠一點, 風直接向中心方向吹去, 不合理. 因此, 這微波風場的反演法在這時次並不適用. 事實上, 各氣象台並沒有因為這兩個時次的衛星分析而把烈風圈數值調低, 值得一讚.

總的而言, 在納沙橫過呂宋時給出約 25% 的八仔機會率, 絕對合理.